AI時代、最強の職は「配管工」。知的労働の黄昏【『Shop Class as Soulcraft』3/3】

ホワイトカラーの黄昏

かつて、エアコンの効いたオフィスで、書類(あるいはデジタルデータ)を操作することは「知的」で「安全」な仕事だと信じられてきた。親たちは子供に言った。「勉強していい大学に入りなさい。そうすれば、汗水垂らして働かなくて済むから」と。 だが、マシュー・クロフォード(Matthew B. Crawford)の著書『Shop Class as Soulcraft』(未邦訳)は、その安全神話が幻想であったことを残酷なまでに暴き出す。

著者はかつて、学術誌の要約を作成する「知識労働」に従事していた。だが、その実態はノルマに追われ、思考停止を強要される「情報の流れ作業」だった。 そして今、2026年。その種の仕事は、まさにAIが最も得意とする領域となった。要約、翻訳、分析、プログラミング。画面の中で完結する作業は、秒速で自動化されていく。「考えること」と「実行すること」を分離し、マニュアル化を進めてきた近代のホワイトカラー労働は、皮肉にもそのマニュアルの完成によって、人間を不要にしてしまったのだ。私たちが誇っていた「知的な仕事」とは、実は最も代替可能な「情報の組み立て作業」に過ぎなかったのかもしれない。

「思考する手」の復権

では、AIに奪われないものは何なのか? 著者は「配管工」や「電気技師」、「メカニック」といった、現場で手を動かす仕事(Trades)にこそ、人間的な知性の最後の砦があると言う。 なぜか? 現場は常に「カオス」だからだ。

古い家の壁の裏がどうなっているか、マニュアルには書いていない。錆びついたボルトが折れた時、どうリカバリーするか、教科書には載っていない。そこでは、視覚、触覚、聴覚、そして嗅覚(著者がズボンを焼いた時の焦げ臭いにおい!)を総動員し、状況に応じて即興的に判断を下す「暗黙知」が求められる。 「思考」と「行為」が分断されていない世界。そこでは、手は脳の延長ではなく、手そのものが考えている。AIはチェスの名人に勝てるかもしれないが、配管の水漏れを止めに来てはくれない。物理的な現実に触れ、それを変形させる能力。これこそが、バーチャルな虚無に対する最強のアンカー(錨)となる。

リーナス・トーバルズの「逃避」と「救済」

この「手仕事の癒やし」を最も象徴するエピソードがある。(Fu〇k NVIDIAで有名な)Linuxの生みの親であり、世界中のサーバーインフラを支える天才プログラマー、リーナス・トーバルズの話だ。 彼はここ数年、ギターペダル・エフェクターの自作に没頭しているという。なぜか? 彼曰く、Linuxカーネルの管理という巨大な責任とストレスから逃れるためだ。

彼はインタビューでこう語っている。 「仕事では数千億個のトランジスタを扱うが、趣味ではたった3個のトランジスタの挙動を理解しようとしている」 「仕事はハイステークス(失敗が許されない)だが、趣味は失敗することが楽しい。自分が無能であることを楽しめる場所が必要なんだ」

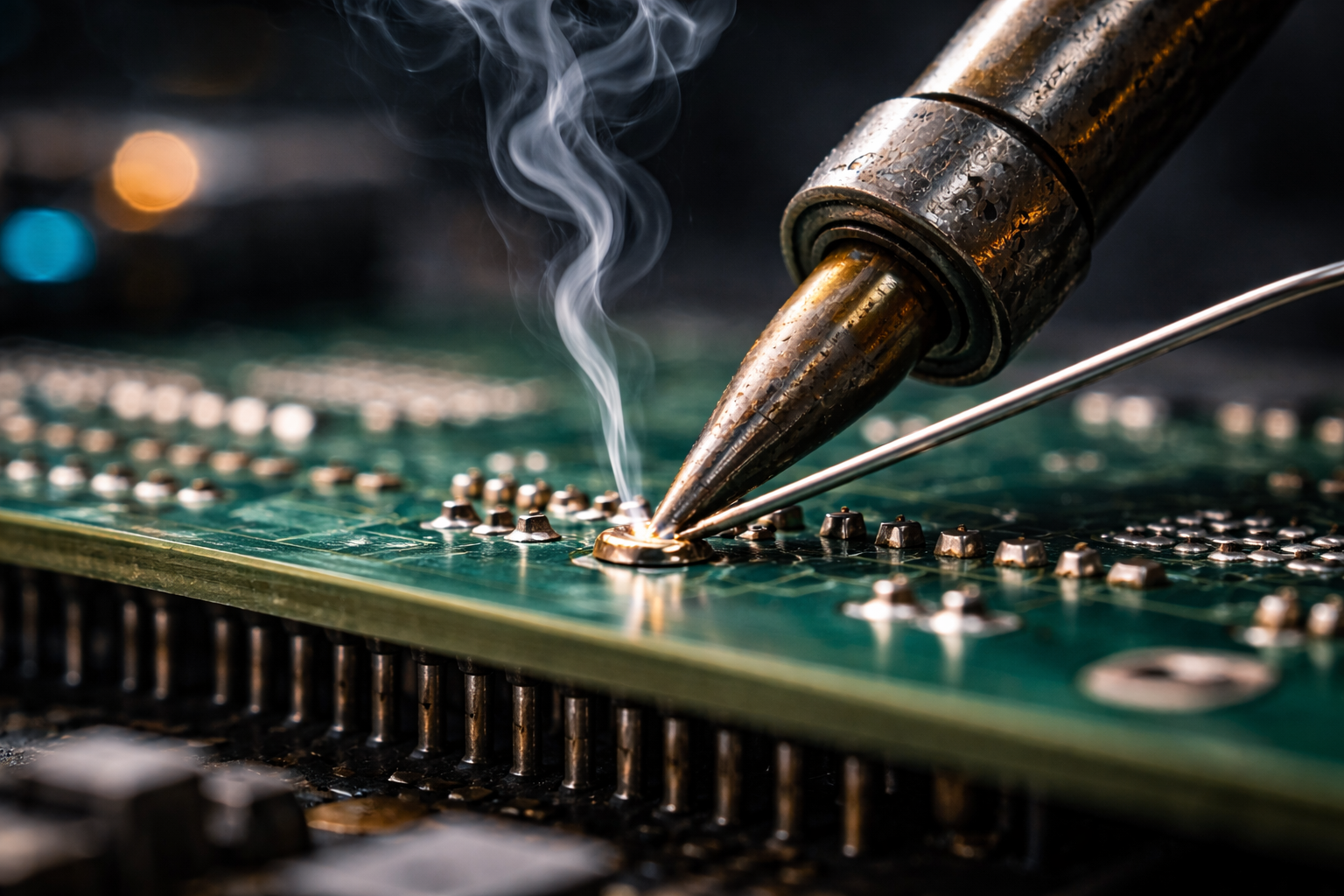

コードの世界では、たった一つのミスが世界を停止させかねない。だが、電気工学の分野では彼は「初心者」だ。失敗しても誰も困らない。パーツを焼き切っても笑って済ませられる。 世界を動かす天才エンジニアでさえ、バーチャルなコードの海に溺れないよう、物理的な「モノづくり」を必要としているのだ。ハンダの煙と松脂の匂い。そこには、デジタルでは決して得られない、確かな「完了」の手応えがある。

「修復者」になるための熱い杖

我々は皆、プロの配管工になる必要はない。だが、リーナスのように、画面の中の数字を追うのをやめ、物理的な何かを作り、直す時間を確保することはできる。 その第一歩として、引き出しの中に一本の「熱い杖」を常備している。

『白光(HAKKO)』のハンダごてだ。 私が愛用しているのは、プロの現場でも定番の『FX-600』。この青と黄色のグリップにはダイヤルが内蔵されており、温度を自在に制御できる。LEDが点灯し、設定温度に達した瞬間、あなたは「準備完了」の合図を受け取る。これと、重量感のある『こて台 633-01』を組み合わせれば、そこはもう小さなファクトリーだ。

断線したケーブルを剥き、銅線を撚り合わせ、熱したコテ先でハンダを流し込む。「ジュッ」という音と共に立ち上る煙。銀色に輝く接合部。それは、あなたが自分の手で世界に秩序をもたらした瞬間だ。 クリエイティブとは、会議室で付箋を貼ることではない。壊れた回路を、自分の手で繋ぎ直すことだ。今すぐその熱い杖を握れ。AIに代替されない「あなた」は、その不便な手作業の中に住んでいるのだから。